Dicono sia il tesoro gastronomico dell’Italia, ovvero lo scrigno dove sono raccolti, come fossero delle essenze, i cibi e le preparazioni basilari dello stivale italico. Ed in effetti, a pensarci bene, l’Emilia Romagna rappresenta un unicum nella gastronomia mediterranea ed europea.

A metà strada tra il dolce clima del Mediterraneo e la tradizione Europea, l’Emilia Romagna si trova in una posizione geografica che la ha resa il riassunto di quella che è considerata una delle migliori cucine mondiali: quella italiana appunto.

In Emilia-Romagna nel 1500 è nata la cucina di corte, quella degli Este, e sono stati scritti i primi libri sulla buona cucina e sul modo di comportarsi a tavola. Di queste terre era quel Pellegrino Artusi che avrebbe raccolto 300 anni dopo nel suo celebre testo “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” tutte le preparazioni e ricette delle regioni italiane.

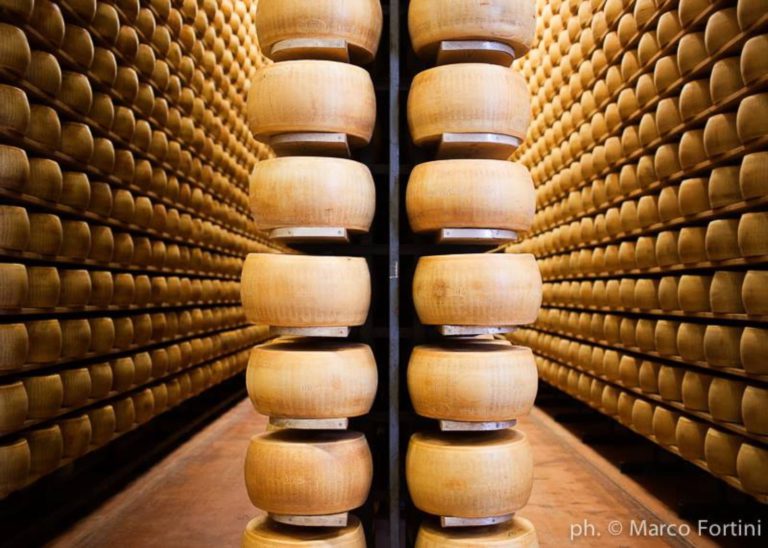

Volendo ancora parlar di numeri, è proprio l’Emilia Romagna la Regione italiana con la più alta concentrazione di prodotti DOP e IGP dell’Italia, se ne annoverano ben 44, tutti diversissimi, dal mare alla montagna, dalla pianura alle città.

Ci sono sicuramente ragioni storiche per questo primato internazionale: da sempre incrocio di vie e culture, regione di movimento – come attesta la Via Emilia – l’Emilia-Romagna era destinata fin dalla sua fondazione, in età romana, a dover essere una specie di immensa biblioteca delle culture continentali.

Le ragioni sociali le rintracciamo nei consorzi enogastronomici, nelle cantine sociali (tra le prime ad essere fondate in Italia), nella cultura della partecipazione che ha sempre contraddistinto questa regione a vocazione agricola.

Delle ragioni geografiche abbiamo già parlato: a metà strada tra Europa e Mediterraneo, la sua conformazione la dota di un’immensa valle cullata dalle colline, fiancheggiata a destra dal mare ed a sud dalla montagna, che la divide dalla Toscana e dalle Marche, regioni che hanno saputo fare anch’esse dell’arte della lavorazione del maiale una vera e propria filosofia di vita.

Da tutto ciò derivano quelle che chiamiamo le ragioni umane: il piacere dell’incontrare gente straniera, il gusto dell’ospitalità verso chi, fin dall’antichità, attraversava queste zone e il piacere di lavorare con e per gli altri: gli ospiti, i viandanti, gli altri consorziati.

E l’arte della cucina e della lavorazione dei cibi è divenuta cosi importante e significativa che solo qui per comprare qualcosa bisogna rispondere all’interrogatorio del salumiere e del casaro: “Prosciutto di Modena o di Parma, stagionato 18, o 24 mesi? Il Parmigiano lo vuole da 24 0 30 mesi? A cosa le serve? Cosa deve preparare?”

Se volessimo riassumere in una frase tutta la cultura gastronomica dell’Emilia Romagna potremmo dire che è “il piacere di far le cose fatte a mano“, il piacere di produrre cibi secondo dettami precisi, lavorazioni ormai consolidate ed affidate ai grandi testi di cucina.

Ecco quindi che qui di seguito vi presentiamo alcune di queste produzioni antiche.

5 prodotti su 43, giusto un assaggio di quella che è la più grande dispensa di DOP e IGP dell’Italia intera.

Salama da Sugo IGP

Sopravvissuta immutata nei secoli ed ancora preparate secondo l’antico e rigido rituale, la Salama da Sugo, a dispetto del nome, non è affatto un salame.

Prima di finire in tavola questo prodotto esige una lunga bollitura in acqua, stretta un un panno perché non si spacchi con la temperatura.

Si accompagna di solito a purè di patate, ma se volete seguire la tradizione estense provate anche il contrasto dolce-salato del purè di zucca.

Pampepato Ferrarese IGP

Rimaniamo in terra estense per questo dolce ferrarese tipico del periodo natalizio, ma goloso tutto l’anno.

A forma di zuccotto, è impreziosito da mandorle, nocciole, canditi, spezie profumate e ricoperto da uno strato di cioccolato fondente.

Narrano le cronache che nel 1660 le monache del monastero del Corpus Domini di Ferrara trassero ispirazione da una ricetta del noto cuoco estense Cristoforo da Messiburgo, creando un dolce da inviare alle grandi personalità dell’epoca.

Uno dei suoi ingredienti principali è infatti il cacao, che al tempo era appena giunto in Europa dal Nuovo Mondo ed era un bene molto pregiato e costoso.

Deriva il suo nome dall’antica denominazione “Pan del Papa“, proprio per il suo essere un dolce ricco e sfarzoso.

Coppa Piacentina DOP

Famosa tanto quanto i prosciutti parmensi, che le sono cugini, la Coppa Piacentina è ottenuta dalla lavorazione del muscolo posto sotto l’attaccatura della testa dei suini padani.

Viene poi salata, massaggiata, insaccata secondo procedimenti minuziosi.

È prodotta principalmente nella bellissima Val d’Arda, sulla colline piacentine dove, si dice, i maiali crescano più sani e robusti. La leggenda vuole che un tempo venisse offerta dai proprietari terrieri ai propri lavoratori, per incoraggiarli a lavorare di più.

Cappellacci di zucca DOP

I primi cenni dei Cappellacci di Zucca Ferraresi si trovano nei ricettari rinascimentali degli scalchi al servizio della famiglia d’Este a Ferrara, dove troviamo i primi riferimenti ai “tortelli di zucca con il butirro“.

Gli ingredienti antichi sono praticamente gli stessi della ricetta attuale: zucca, Parmigiano Reggiano, pangrattato, sale pepe e un pizzico di noce moscata. La zucca usata solitamente è la violina, varietà locale che deve il nome alla forma allungata simile a quella dello strumento musicale.

Si gustano conditi con burro fuso, salvia e una spolverata di Parmigiano Reggiano, o in alternativa con il ragù di carne.

Albana di Romagna DOCG

Non poteva mancare un vino tra i prodotti che oggi vi consigliamo e l’Albana di Romagna è un vino davvero speciale: fu infatti il primo fra vini i bianchi a ricevere nel 1987 la denominazione DOCG.

Ma l’Albana ha una storia molto più antica dei suoi riconoscimenti, i primi a parlarci di questo vitigno pare infatti siano stati Plinio il Vecchio e Catone, i quali descrissero questa coltivazione vitivinicola di Romagna come un eccellente bevanda, da cui nacque anche il mito del nettare delle colline romagnole.

Secondo gli storici il suo nome deriverebbe addirittura del latino “Albus” (Bianco) e sembra che il vitigno sia giunto dalla Gallia Cisalpina con i legionari romani, durante le prime campagne militari.

Scopri tutti i prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna

Autore

Walter Manni

Esploratore e Avventuriero: ama navigare gli oceani, scalare le montagne più alte e surfare sulle onde del web

Potrebbe interessarti

5 esperienze gastronomiche da non perdere in Emilia-Romagna

di Elisa Mazzini /// Settembre 6, 2016

Caseifici Aperti: alla scoperta del Parmigiano Reggiano DOP

di Elisa Mazzini /// Aprile 1, 2025

Conosci la nostra newsletter?

Ogni primo del mese, una email con contenuti selezionati ed eventi in arrivo.

I mercati gastronomici in Emilia-Romagna da non perdere!

di Davide Marino /// Marzo 6, 2023

Le Tagliatelle: la pasta all’uovo che ha fatto la storia dell’Emilia-Romagna

di Davide Marino /// Maggio 13, 2020