Italianissima, sì (chi non conosce il prosciutto e il parmigiano?), ma anche fortemente influenzata dalla cultura francese, Parma è il cuore affascinante e raffinato dell’Emilia. La “petit Paris”, come viene talvolta definita, è un piccolo paradiso per gli amanti della storia, dell’arte e della musica, racchiuso all’interno di un centro storico facilmente percorribile a piedi.

Qui troviamo i capolavori di artisti come Correggio e Parmigianino; qui nacque il celebre direttore d’orchestra Arturo Toscanini e a breve distanza crebbe il maestro Giuseppe Verdi; sempre qui visse per molti anni la Duchessa Maria Luigia d’Austria, seconda moglie di Napoleone, la cui memoria ancora echeggia per le strade della città.

A chi ancora non la conosce o desidera scoprirla meglio, suggeriamo di seguirci in questa passeggiata in 10 tappe nella Città Ducale tra centro storico e quartiere Oltretorrente.

1. Parco Ducale

Le influenze d’Oltralpe sulla storia cittadina sono evidenti già dalla prima tappa del nostro itinerario parmigiano, il Parco Ducale. Quest’ampia area verde – la sua superficie occupa quasi un quarto del centro storico – si spalanca di fronte a noi appena attraversato il ponte sul Torrente Parma, che divide il cuore della città dal quartiere Oltretorrente.

Realizzato a metà del Cinquecento per volere di Ottavio Farnese, nel corso dei secoli il Parco ha mutato varie volte le sue forme; tra i progetti di risistemazione più importanti ci fu indubbiamente quello voluto dai Borbone a metà Settecento, che si affidarono ad architetti ed artisti francesi come Petitot e Boudard. Nel 1866 venne infine aperto al pubblico.

Molto frequentato dai parmigiani, oggi il Parco conserva il suo impianto neoclassico caratterizzato da un grande boulevard centrale che dall’étoile conduce fino al bacino della peschiera e alla sua fontana monumentale, e da un nutrito gruppo di statue. All’ingresso dei giardini, a lato dell’étoile, si erge infine l’antico Palazzo Ducale, un edificio cinquecentesco progettato dal Vignola che custodisce numerosi affreschi.

2. Museo Casa Natale Arturo Toscanini

Rimaniamo oltretorrente per varcare la soglia della casa natale del grande direttore d’orchestra Arturo Toscanini, trasformata in museo nel 1967 in occasione del centenario della sua nascita.

Situata a pochi passi dal Parco Ducale, la Casa Natale e Museo di Arturo Toscanini è un vero viaggio nel tempo e una meta imperdibile per gli appassionati di musica classica (e non solo). Vagare tra le stanze in cui Toscanini trascorse la sua infanzia rappresenta infatti un modo per avvicinarsi al suo mondo, ma anche una prima testimonianza dello stretto rapporto che lega la musica alla città.

Al suo interno troverete vari oggetti e cimeli provenienti dalle case in cui visse Toscanini, oltre a documenti storici e manifesti dell’epoca.

3. Complesso Monumentale della Pilotta

La Pilotta è un palazzo che non passa di certo inosservato. Non a caso questo imponente edificio del centro storico viene definito “complesso monumentale”, e per visitarlo occorre ritagliarsi non meno di qualche ora.

La posa della prima pietra avvenne nel 1580, sotto i Farnese. In origine il palazzo doveva accogliere i numerosi ambienti di servizio che gravitavano attorno alla corte farnesiana (le scuderie, i magazzini, la rimessa per le carrozze, per fare solo qualche esempio). Con il sopravvento della dinastia dei Borbone, nel Settecento, la Pilotta si trasformò invece in un importante centro culturale per la corte e la città, ruolo che di fatto ha mantenuto fino ad oggi.

Al suo interno sono ospitati infatti musei e altri luoghi dedicati alla cultura: la Galleria Nazionale di Parma, il Teatro Farnese, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Palatina e il Museo Bodoni.

4. Galleria Nazionale

Entriamo ora nel Complesso della Pilotta per visitare due luoghi imprescindibili per chiunque visiti la città. Il primo è la Galleria Nazionale, una vasta collezione di opere che ha preso forma in seguito alla fondazione dell’Accademia di Belle Arti da parte dei Borbone, a metà Settecento, poi divenuta galleria pubblica grazie all’intervento di Maria Luigia d’Austria, duchessa di Parma dal 1816 al 1847, che contribuì anche ad ampliarla.

Oggi la Galleria abbraccia opere databili dal Medioevo fino all’Ottocento, con fiori all’occhiello come la Scapigliata di Leonardo, la Schiava Turca di Parmigianino e la statua di Maria Luigia di Canova, oltre a opere significative del Correggio e tanti altri artisti.

5. Teatro Farnese

Il secondo luogo all’interno della Pilotta su cui vogliamo soffermarci è il Teatro Farnese, straordinaria opera in legno voluta da Ranuccio I Farnese e inaugurata nel 1628 con uno spettacolo che prevedeva addirittura l’allagamento della platea. Nel corso dei secoli il teatro venne progressivamente abbandonato; il colpo di grazia arrivò nel 1829, quando la duchessa Maria Luigia fece costruire il nuovo Teatro Ducale (attuale Teatro Regio), relegando di fatto il Farnese al dimenticatoio.

Benché la struttura che ammiriamo oggi sia frutto di una ricostruzione post-bellica (fu infatti bombardata nel 1944), il teatro rappresenta una straordinaria testimonianza delle architetture teatrali secentesche. Il salone che lo ospita, a ferro di cavallo e sormontato da due ordini di serliane, è talmente ampio che poteva accogliere fino a 3000 persone, ed era in origine ricoperto di stucchi dipinti ad imitazione delle decorazioni in marmo.

6. Basilica Santa Maria della Steccata

Proseguiamo il nostro itinerario dedicato a cosa vedere a Parma con una visita alla Basilica Santa Maria della Steccata. Un nome particolare che deriva da un aneddoto curioso: prima che la chiesa venisse costruita, in questo luogo esisteva un dipinto molto amato dai parmigiani, raffigurante la Madonna nell’atto di allattare il Bambin Gesù. Per regolare il “traffico” dei devoti, sempre più numerosi man mano che passava il tempo, si decise allora di proteggere il dipinto con uno steccato. Quando la basilica venne edificata nel 1521, sembrò quindi del tutto naturale chiamarla proprio “della Steccata”.

Chi la visita oggi si trova al cospetto di una struttura in stile rinascimentale e a croce greca che custodisce l’ultima opera realizzata da Parmigianino, “Le vergini sagge e le vergini stolte”, dipinta nel sottarco dell’altare maggiore.

7. Cattedrale di Parma

Parma, Cattedrale di Santa Maria Assunta | Credit: acri.it

Parma, cupola del Duomo | Ph. Livioandronico2013

Giungiamo ora nel cuore della città, Piazza Duomo, per ammirare la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il vicino Battistero. Chiara e luminosa, la facciata del duomo è realizzata in blocchi di arenaria e rappresenta un perfetto esempio dello stile romanico settentrionale, ben riconoscibile per via del tetto a capanna. Per rintracciarne le origini dobbiamo tornare indietro al 1106, data della sua consacrazione.

Una volta entrati al suo interno ci troviamo di fronte a una struttura a tre navate, arricchita da varie decorazioni scultoree come la Deposizione di Benedetto Antelami. Il pezzo forte della chiesa sono però gli affreschi della cupola, eseguiti per mano del Correggio tra 1525 e 1530: un vero e proprio capolavoro espressivo, che denota incredibili capacità illusionistiche. Il soggetto rappresentato è l’Assunzione della Vergine, che vediamo spuntare tra le nubi circondata da un vortice di Apostoli, efebi e angeli.

Per il duomo di Parma Correggio dipinse inoltre gli apostoli sul tamburo della cupola, i santi che campeggiano sui pennacchi e le sei figure monocrome all’estremità dei sottarchi.

8. Battistero di San Giovanni Battista

Proprio di fianco alla cattedrale di Parma troviamo il Battistero di San Giovanni Battista. A prima vista l’edificio ottagonale colpisce per la tonalità calda del suo rivestimento in marmo rosa di Verona, ma anche per l’eleganza del suo stile che mescola il tardo romanico con influenze gotiche.

Il Battistero è infatti più recente rispetto al duomo: la sua costruzione iniziò nel 1196 su progetto di Benedetto Antelami, per poi essere terminata nei primi anni del Trecento. Ad Antelami si deve anche l’intera decorazione scultorea dell’edificio, che comprende le statue dei mesi e delle stagioni poste al suo interno. Spostando lo sguardo dal fonte battesimale, al centro dell’edificio, e rivolgendolo verso la cupola, possiamo osservare il ciclo di affreschi duecenteschi con episodi biblici eseguiti da maestri lombardi della volta, separati da sedici costoloni.

9. Camera di San Paolo o della Badessa

Il primo esempio del fortunato lavoro di Correggio a Parma si trova all’interno di un ambiente più raccolto rispetto ai grandi edifici religiosi cittadini. È la Camera di San Paolo o della Badessa, situata nell’ex monastero benedettino di San Paolo. La meravigliosa volta affrescata fu commissionata all’artista nel 1519 dalla Badessa Giovanna da Piacenza, che desiderava decorare le sue stanze private. Gli affreschi tuttora visibili sono in realtà sono due: il primo (e più antico) fu eseguito nella camera comunicante, detta Cella di Santa Caterina, dal pittore Alessandro Araldi.

Ma è la volta del Correggio a catturare la piena attenzione dei visitatori. L’artista reggiano ha aperto lo spazio ristretto della camera ricreando un sorprendente pergolato ricco di vegetazione, giocando con l’effetto del trompe l’oeil. Dalle aperture ovali sul cielo azzurro, tra foglie, frutti e festoni incorniciati dai costoloni della volta, fanno capolino piccoli gruppi di putti giocosi. L’opera si completa con le lunette sottostanti, nicchie illusorie che Correggio ha animato con la raffigurazione di alcune statue.

10. Chiesa di San Giovanni Evangelista

Il nostro itinerario in città termina alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, di certo non l’ultimo luogo da vedere a Parma, ma indubbiamente uno dei più interessanti. Potremmo considerare la chiesa come il punto d’arrivo della nostra esplorazione artistica sulle tracce del Correggio. All’artista reggiano si deve infatti buona parte della decorazione pittorica degli interni.

Di origine romanica ma dall’aspetto barocco, la facciata conduce all’interno di un ambiente a croce latina e a tre navate, che custodisce alcuni tesori degni di nota. Correggio lavorò alla decorazione di San Giovanni Evangelista subito dopo la commissione della Camera della Badessa ma poco prima degli affreschi del Duomo, precisamente nel 1520. Oltre al fregio pittorico che corre lungo il perimetro interno della chiesa, alla lunetta con San Giovanni e l’aquila e ad altre opere non più presenti in loco, l’artista fu chiamato a dipingere la cupola con la scena dell’Ascensione di Cristo.

Le parole non bastano per descrivere la meraviglia che l’affresco è in grado di suscitare in chi lo osserva. Non resta che allora perdersi nella contemplazione di questo Cristo che fluttua su uno sfondo folgorante, attorniato da un dinamico susseguirsi di angeli.

Autore

Maria Grazia Masotti

Eterna sognatrice con i piedi per terra. Cresciuta in campagna e amante delle grandi città. È sempre pronta per un viaggio, purché sia sostenibile.

Potrebbe interessarti

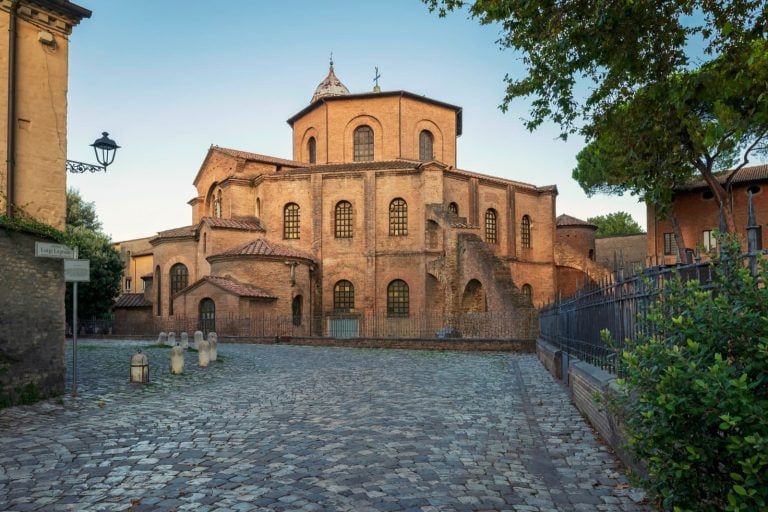

Ravenna, cosa vedere in 10 tappe a piedi

di Davide Marino /// Febbraio 13, 2025

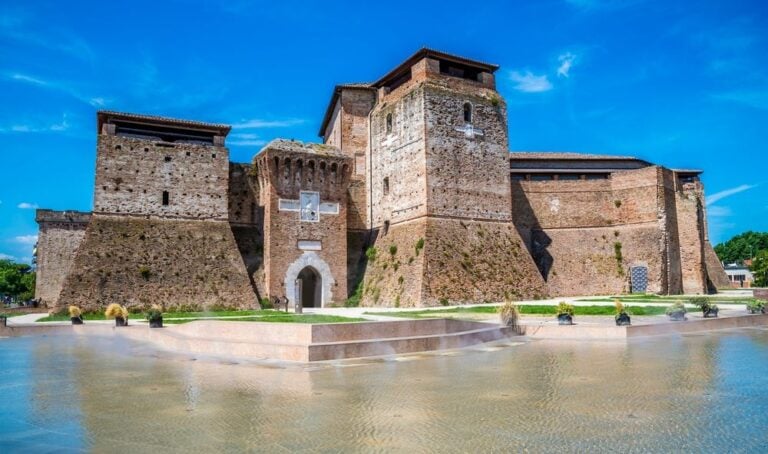

Rimini, cosa vedere in 10 tappe a piedi

di Maria Grazia Masotti /// Febbraio 21, 2025

Conosci la nostra newsletter?

Ogni primo del mese, una email con contenuti selezionati ed eventi in arrivo.

maurizio

Molto bene,avanti cosi’.

Giuseppe

Ottima presentazione, complimenti!