A metà strada tra Parma e Piacenza, sorge la storica abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba, segno tangibile della presenza monastica in questo territorio.

Ci troviamo nel cuore della Pianura Padana, a poca distanza dalla trafficata Autostrada del Sole (A1), tra l’uscita di Fiorenzuola d’Arda e quella di Fidenza.

Se da una parte l’attenzione è distratta dal rumore assordante del traffico, dall’altra a poche centinaia di metri colpisce il silenzio della comunità monastica che ancora vive qui, all’interno del complesso.

Come un vacuo fantasma tra le lievi foschie mattutine, l’abbazia di Chiaravalle della Colomba si rivela per quello che è: un monumento d’arte con solide radici nella storia medievale europea, perfettamente in linea con la più salda e antica tradizione monastica.

Non è un caso che il complesso faccia parte dell’associazione “Charte européenne des Abbayes et Sites Cisterciens” che raggruppa i siti cistercensi di maggior interesse, e inoltre si inserisca in due importati Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa: la “Via Francigena” e la “Route Européenne des Abbayes Cicterciennes”.

Alle origini dell’abbazia

I primi passi verso la fondazione dell’abbazia di Chiaravalle della Colomba si collocano attorno al 1135 quando il grande San Bernando di Chiaravalle (grande riformatore dell’ordine benedettino da cui prese il via in Francia l’ordine dei cistercensi) accolse la richiesta di Arduino, vescovo di Piacenza, di istituire una comunità di monaci all’interno della sua diocesi.

L’11 aprile del 1136, con un documento chiamato “institutionis paginam”, furono concessi alcuni terreni per la nascita del monastero e poste formalmente le basi della futura abbazia.

L’evento non fu scevro da clamore e per renderlo ancora più solenne fin da subito fu legato a una leggenda: una bianca colomba (da qui il titolo “della Colomba” menzionato tra l’altro all’interno dell’atto ufficiale) aveva volteggiato davanti agli occhi esterrefatti dei monaci, indicando con delle pagliuzze il perimetro del futuro monastero.

In realtà è probabile che l’intitolazione a “Santa Maria della Colomba” (nome dedicatorio autentico della basilica e del monastero) si riferisca al mistero dell’Annunciazione, armonizzandosi così alla spiccata spiritualità mariana (legata quindi al culto della Madonna) che caratterizzava le comunità cistercensi.

Da allora fino all’epoca napoleonica l’esistenza dei monaci si legò alla vita religiosa e civile del territorio, facendo diventare in poco tempo questa abbazia un punto di riferimento per tutta l’Italia settentrionale.

Fedeli al moto benedettino “ora et labora”, i monaci bonificarono e coltivarono le terre, allevarono gli animali, e proseguirono la loro attività di studio e diffusione della spiritualità.

Benché celebrata per le grandi attività religiose, scientifiche, letterarie e agronomiche, a partire dal XIV secolo l’abbazia iniziò un lento declino, aspetto questo riscontrato anche in altri ordini monastici.

La proliferazione delle guerre, le depredazioni, le ondate di carestia, ma soprattutto una crisi d’autorità, con sempre più ingerenze di potere, provocò un lento sfaldamento del tessuto religioso e spirituale che aveva tenuto fino a quel momento.

All’inizio del XIX secolo due decreti napoleonici segnarono la fine del monastero: l’archivio, la biblioteca e gli arredi furono dispersi; i mille ettari di terreno e i fabbricati divennero proprietà degli Ospedali Civili di Piacenza; i monaci furono allontanati. A Chiaravalle rimasero solo due religiosi, uno come parroco e l’altro come insegnante.

Le cose cambiarono agli inizi del XX secolo grazie all’opera di Monsignor Guglielmo Bettuzzi, abate e parrocco di Chiaravalle. Il prelato convinse la Soprintendenza locale ad avviare un’attività di recupero conservativo, facendo riemergere alcune capolavori d’arte presenti all’interno del complesso che erano stati dimenticati.

A partire dal 1937 i monaci tornarono a vivere fra le mura dell’abbazia, rinnovando di anno in anno la spiritualità della vita claustrale e contemplativa, organizzando anche diversi incontri, eventi e convegni.

Oggi l’abbazia di Chiaravalle è visitabile in qualunque momento dell’anno, anche attraverso un tour guidato. Tanti sono gli ospiti che vengono qui per compiere un viaggio a ritroso nel passato e rivivere con i propri occhi il fascino del Medioevo. Tra questi molti pellegrini che percorrono la Via Francigena, che ritrovano negli ambienti del monastero una porta sempre aperta.

All’interno dell’abbazia di Chiaravalle

Costruita secondo lo schema classico benedettino, poi ripreso dai cistercensi, l’abbazia di Chiaravalle della Colomba è caratterizzata da un grande chiostro quadrato attorno al quale si aprono i principali edifici e una chiesa orientata Est/Ovest.

Luogo di silenzio e di bellezza, il complesso monastico è sempre visitabile: forse però il momento più indicato e suggestivo è nel periodo tra maggio e giugno in occasione della Festa del Corpus Domini.

In quell’occasione è possibile ammirare lo stupendo tappeto fiorito, meglio noto come “infiorata”, composto da fiori, foglie e quadri con rappresentazioni sacre, allestito nella navata centrale della basilica dai monaci e dai volontari del paese.

La chiesa

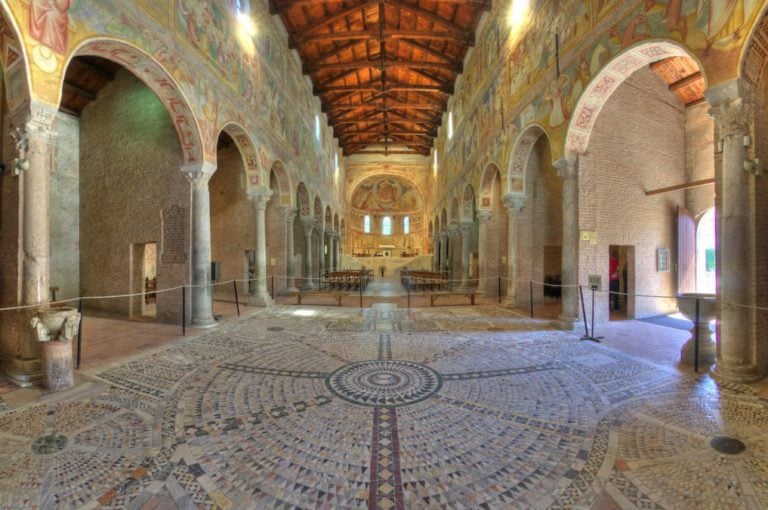

La basilica dell’Abbazia di Chiaravalle è una preziosa testimonianza dell’architettura cistercense in Italia. Conserva un tipico impianto romanico antico, con elementi di precoce transizione al gotico.

Eretta tra il XII e il XIII secolo con rifacimenti successivi, è preceduta da un atrio sotto il quale, a fianco del portale romanico, è possibile ammirare una tomba ritenuta tradizionalmente il sepolcro del marchese Oberto Pallavicino, primo benefattore dell’abbazia.

L’interno risponde appieno ai dettami dell’architettura cistercense che vogliono semplicità nei volumi, l’uso di materiali selezionati e grande austerità nelle decorazioni.

Il chiostro

Realizzato nel XIII secolo, questo chiostro è l’unico in Emilia-Romagna a essere perfettamente conservato in ambito extraurbano. L’impianto strutturale di forma quadrata è di gusto marcatamente francese, diviso in campate con coperture a crociera.

Si tratta di un vero e proprio gioiello medievale, alla cui realizzazione hanno contribuito tutte le maestranze architettoniche, decorative e mistico-simboliche del tempo, con sculture della scuola di Benedetto Antelami.

Al suo interno vige un profondo silenzio che ne alimenta il fascino. Complesse simbologie numerali ne definiscono l’architettura (24 partizioni a quadrifora, 96 arcatelli ogivali, 130 colonnine in marmo rosa di Verona, 20 speroni a contrafforte), richiamando alla mente la concezione del tempo e dello spirito tipica dei monaci cistercensi.

Altri spazi da visitare

Alla chiesa e al chiostro si aggiungono la sala del Capitolo (dove i monaci si riuniscono per discutere e deliberare), il Parlatorio, il refettorio e il dormitorio, che adesso ospita un museo dedicato alla storia dell’ordine dei cistercensi e dell’abbazia.

Autore

Davide Marino

Nasce come archeologo ma finisce per fare altro. Razionale ma non metodico, lento e appassionato. Un giovane entusiasta dai capelli grigi

Potrebbe interessarti

Chiese e cattedrali da visitare in Emilia-Romagna

di Davide Marino /// Settembre 20, 2018

Conosci la nostra newsletter?

Ogni primo del mese, una email con contenuti selezionati ed eventi in arrivo.